東京都青梅市の印鑑・はんこ専門店

TEL:0428-22-4461

営業時間:月~金 9:00~19:00/土 9:00~12:00

定休日:日曜・祝日

2025.01.10

その他榊(さかき)の数奇な歴史(後編)

[ 注意 ] このページでは、榊と神はパソコンのフォントを使用していますが、フォントにないネへんの「さかき」は漢字の画像を文章中に挿入しています。ところが使用しているシステムの不具合のため、画像が行から飛び出して表示されるようです。不具合が解決するまでは読みずらいですが、ご了承ください。示へんの「かみ」についてはWindowsパソコンのフォントで表示していますが、PC環境によっては正しく表示されない可能性があります。(2025年1月14日補足)

「榊(さかき)の数奇な歴史」の後編です(前編はこちら)。

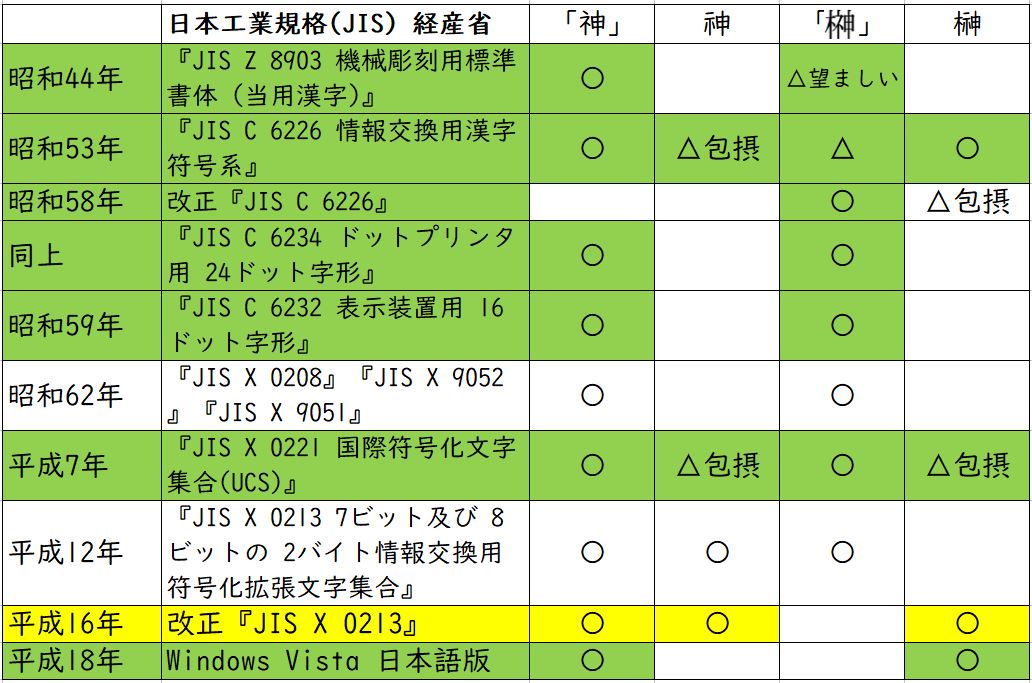

ここでは「神」「神」「![]() 」「榊」について、扱いがどのように変化していったのかを見てみましょう。つまりネへんと示へんのどちらを採用したかということです。

」「榊」について、扱いがどのように変化していったのかを見てみましょう。つまりネへんと示へんのどちらを採用したかということです。

日本の漢字政策の迷走

日本で漢字を規定している所轄官庁が3つあり、それは「(文化庁)文化審議会国語分科会の前身である国語審議会」と「人名用漢字を扱う法務省」と「経済産業省が所管する日本工業規格 (JIS)」です。

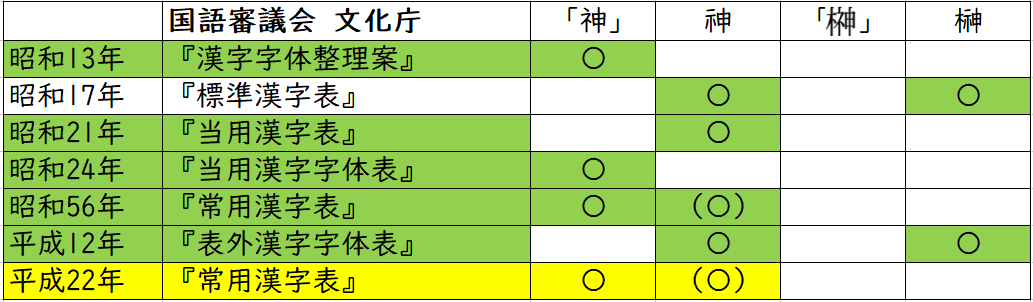

縦割り行政の弊害でそれぞれが独自に規定を変更しているうえに、その規定自体が迷走しているために混乱が生じています。特に中心となる国語審議会がふらふらしているので、それにつられて人名用漢字もJIS規格も右往左往しているという印象です。以下の表にはそれぞれの規定がネへんと示へんのどちらの文字を採用したかを〇で示しています。説明文を読まずに表だけを見ても迷走ぶりが分かると思います。

国語審議会(文化庁)

昭和13年に「漢字字体整理案」が作られた時はネの「神」でした。「さかき」については記述がありません。

それが昭和17年に急に示の「神」と「榊」に統一されてしまったのです(乱暴な変更です)。昭和21年の「当用漢字表」はそれに準ずる形ですが、「榊」は収録されていませんでした。

昭和24年、教科書が手書きの形を教育する目的でネの漢字を使い続けていたので、示の漢字を手書きと同じネに戻すという変更が行われました(再び乱暴な変更)。ここでネの「神」が復活します。このとき「![]() 」についても明示してあれば良かったのですが、何も触れられていません(中途半端な変更)。

」についても明示してあれば良かったのですが、何も触れられていません(中途半端な変更)。

昭和56年に「当用漢字表」に代わって「常用漢字表」が制定されました。ここで何故か明朝体に統一されることになり、示の漢字に統一するのです。しかし、あまりにも影響が大きいので旧当用漢字表に収録されていた旧字の一部を認めています。ネの「神」がそれです。ネの「![]() 」については言及無し。

」については言及無し。

平成12年の規定は、昭和62年のJIS 0208(後述)がネの漢字のみを規定していたので、補足として、示の漢字を明示したものです。しかしこれが逆効果となり、のちに平成16年の改正JISで示の「榊」の根拠となります。

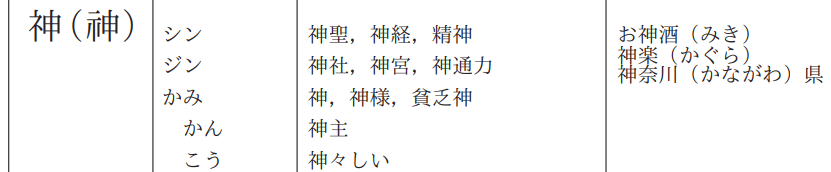

最終的には平成22年の「常用漢字表」でネの「神」と示の「神」が併記されています。さかきについては言及されていません。どちらでも良いということでしょうか。

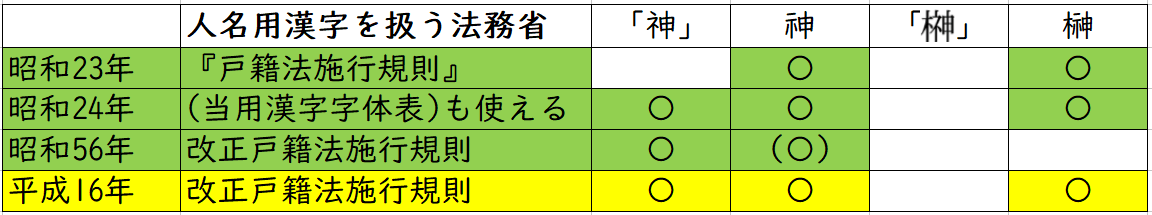

人名用漢字(法務省)

人名用漢字の変遷は、国語審議会による常用漢字の変更に振り回される形で変更が加えられています。

昭和23年に「戸籍法」を改正して人名で使用できる漢字の制限を開始します。「当用漢字表」を人名に認めました。「神」と「榊」が使用できました。

ところがすぐに当用漢字字体表が公示されたので、昭和24年からその漢字も人名に使えるようにしました。この時点では「神」と「神」が人名に使用できました。榊には言及なし。

昭和56年の「常用漢字表」に合わせて「改正戸籍法施行規則」も改正され、これを全て人名で使用できるようにしました。ここでも「神」と「神」が人名に使用できました。ただし「![]() 」と「榊」は記載がありませんでした。

」と「榊」は記載がありませんでした。

平成12年の「表外漢字字体表」に合わせて平成16年の「改正戸籍法施行規則」の改正で「榊」が人名に追加されました。しかしネの「![]() 」は使用できません(子の名前に使用できない)。

」は使用できません(子の名前に使用できない)。

注意:人名用漢字は常用漢字以外で子の名前に使用することの出来る漢字です。苗字には人名用漢字のような制限はなく、全ての漢字が使用できます。ですから「![]() マリコ」と表記することができます。しかし、後述するJIS規格のせいでパソコン上には表示することができません。

マリコ」と表記することができます。しかし、後述するJIS規格のせいでパソコン上には表示することができません。

なお、戸籍法は2023年(令和5年)6月に改訂されました。よみがなをつけること、およびキラキラネームに関する改訂です。

日本工業規格 (JIS)(経済産業省)

日本工業規格(JIS)は、日本における工業製品の規格を定めているものです。漢字に関係しては、プリンタの印刷用フォント、活字用フォントなどで、それぞれに物理的な制限の範囲内で表示するために独自の文字の修正が行われています。この独自の修正が曲者(くせもの)です。

また、基本的には「当用漢字表」「常用漢字表」をにらみつつも、パソコンの発達とともに文字コード表という独自の制約があるため改定は困難を極めます。さらにご存じのようにパソコンやスマホでは上位互換性という考え方が常識となっており、以前使えたものが使えなくなるということは絶対に避けなければならないのです。

昭和44年に「JIS Z 8903 機械彫刻用標準書体(当用漢字)」制定されました。当用漢字に準拠しているようですが、この時点でかなり点画を省略したり簡易化したりしています。機械彫刻用なので手書きと同じにはならないのでしょう。ここには「神」が記載されています。

以下の「あとがき」によれば、「![]() 」が望ましいと考えられます。

」が望ましいと考えられます。

『漢字表に掲げられた漢字以外の漢字の書体は、この規格の範囲外である。しかしながら、それらの漢字を彫刻する場合にも、それらの漢字が、へん・つくり・かんむり・あしなどと同じ形の構成部分をもっているものについては、この規格におけるそれらの形を準用することが望ましい。』(あとがきより)

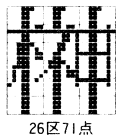

昭和53年に「JIS C 6226 情報交換用漢字符号系」が制定された。この時初めて文字コード(区点コード)が採用された。文字コードと言うのは数字だけで漢字を特定できるように番号と漢字の対応を定めたもの。例えて言うなら100×100の将棋盤のマス目の一つひとつに漢字を入れていくイメージです。このときに26×71が「榊」、31×32が「神」と決められました。なぜ同じ形の構成部分を採用しなかったのでしょうね。

ここで、くせもの登場です。「包摂」という考えです。少し違っても同じ漢字として扱う、つまり示の漢字もネの漢字も同じ場所に入れてしまおうというのです。ちょっと無理がありますよね。これによって「![]() 」も「榊」と同じ26×71に、「神」も「神」と同じ31×32になってしまいました。どっちを使っても良いという考えです。一応、示の「榊」が標準になっています。

」も「榊」と同じ26×71に、「神」も「神」と同じ31×32になってしまいました。どっちを使っても良いという考えです。一応、示の「榊」が標準になっています。

ところが、昭和58年の改正で26×71の標準をネの「![]() 」に変えてしまいました。同じ形の構成部分を採用したという観点からは評価できます。「包摂」によりどちらの漢字も同じ場所(文字コード)に収まっているので、これが次の規格に大きな影響を与えます。同じ日に制定された「JIS C 6234 ドットプリンタ用24ドット字形」がネの「

」に変えてしまいました。同じ形の構成部分を採用したという観点からは評価できます。「包摂」によりどちらの漢字も同じ場所(文字コード)に収まっているので、これが次の規格に大きな影響を与えます。同じ日に制定された「JIS C 6234 ドットプリンタ用24ドット字形」がネの「![]() 」を標準形に採用しました。プリンタは1つの文字コードに対して1つの文字しか印刷できませんから、自動的に「榊」が使われなくなり「

」を標準形に採用しました。プリンタは1つの文字コードに対して1つの文字しか印刷できませんから、自動的に「榊」が使われなくなり「![]() 」が生き残りました。31×32は「神」のままです。

」が生き残りました。31×32は「神」のままです。

昭和59年に「JIS C 6232 表示装置用16ドット字形」が制定されました。現在でも電光掲示板や携帯電話などで幅広く使われています。ここで26×71はドットプリンタと同じ「![]() 」、31×32は「神」です。結果的に昭和58年の改正が重要な変更だったわけです。

」、31×32は「神」です。結果的に昭和58年の改正が重要な変更だったわけです。

昭和62年の改正はJIS規格の規格番号が変更になりましたが、内容は変わりませんでした。

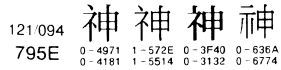

平成7年には国際規格ISOの翻訳規格「JIS X 0221 国際符号化文字集合(UCS)」が制定され、国際規格Unicodeとの整合性を取っています。U+698A には「![]() 」、U+795E には「神」と「神」が規定されています。(予備としてU+FA19には「神」が規定されていますが、通常は使用しません)

」、U+795E には「神」と「神」が規定されています。(予備としてU+FA19には「神」が規定されていますが、通常は使用しません)

平成12年の改定はJIS X0802の上位互換で大きな変更はありません。

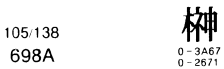

平成16年に「JIS X 0213」が改正され、例示字形を国語審議会の平成12年『表外漢字字体表』の印刷標準字体に合わせました。これが改悪の原因。これによって、26×71はネの「![]() 」から示の「榊」に変更されました。

」から示の「榊」に変更されました。

この改正に従い、Microsoft社は、平成19年(2007年)発売の「Windows Vista 日本語版」から日本語フォントの「![]() 」を全て示の「榊」に変更してしまいました。

」を全て示の「榊」に変更してしまいました。

これがパソコン上で「![]() マリコ」と入力できない(環境依存となる)原因なのです。

マリコ」と入力できない(環境依存となる)原因なのです。

現時点では、スマホやパソコン上でネへんの「![]() 」は環境依存と表示され、使用を推奨されません。このホームページでもネへんの「

」は環境依存と表示され、使用を推奨されません。このホームページでもネへんの「![]() 」と示へんの「神」を通常フォントで使用できないために文字の画像を組み込んでいます。平成16年のJIS改正のせいです。元をたどると国語審議会が平成12年の「表外漢字字体表」でネへんを排除したことが原因です。

」と示へんの「神」を通常フォントで使用できないために文字の画像を組み込んでいます。平成16年のJIS改正のせいです。元をたどると国語審議会が平成12年の「表外漢字字体表」でネへんを排除したことが原因です。

パソコンでネヘンの「榊」を表示する方法については、小松弘幸氏の「榊の字形について」に詳しく調べられています。しかし、結論としては使用するフォントに依存するということです。

結論

旧字体ではどちらも「示」へんの「神」「榊」でした。その後「神」がネへんに変更されたときに同じ形の構成部分を採用し「榊」も一緒に変更すべきだったのですが、それを行わず「榊」のままでした。それ以来「![]() 」は手書きの時にだけ使用される漢字となり、正式には認められない状態が続いています。

」は手書きの時にだけ使用される漢字となり、正式には認められない状態が続いています。

一方、「神」は改定の都度、示へんとネへんとの間で行き来しながら、現状はどちらも可能という中途半端な状態になっています。このため「神」は平成22年の「常用漢字表」に残り、「榊」との整合の取れない状況に陥っています。

前編の最初に書きましたが、「榊」は「神」と「木」を組み合わせて作られた国字です。そのため「神」と「![]() 」は一組で扱うべきと思いますが、皆さんはどう思います?

」は一組で扱うべきと思いますが、皆さんはどう思います?

縦割り行政によって、国の根幹となる漢字が統一されていないという状況を一刻も早く改善すべきです。

以前に「令和」と「梅」の話で漢字学者の白川静先生の話をしましたが、このような漢字の無節操な改定に対して白川先生は苦言を呈しておられました。これについては、機会を見つけてお話ししたいと思います。

参考文献:

・平成22年改訂「常用漢字表」(文化庁>国語施策・日本語教育、平成22年11月30日)

・「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」(文化審議会国語分科会、平成28年2月29日)

・平成12年「表外漢字字体表」(文化庁>国語施策・日本語教育、平成12年12月8日)

・Wikipedia「当用漢字」

・Wikipedia「常用漢字」

・Wikipedia「人名用漢字」

・「神と神、![]() と榊」(安岡孝一:京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター、2008年3月21日)

と榊」(安岡孝一:京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター、2008年3月21日)

楽しく漢字を学びたい方は、ぜひ篆刻教室にご参加ください。篆書体、古文、金石文など面白い漢字に出会うことができますよ。金石文についてはこちらの記事(2024-4-13、2023-12-27、2022-7-2)もご覧ください。

篆刻体験教室に参加してみたい方は、 ホームページの「お問い合わせ」、または電話(0428-22-4461)でお申込み・お問い合わせください。初心者大歓迎です。

1回でも、何回でも参加できます。開催スケジュールはこちらでご確認ください。

※ 篆刻体験教室は、竹田印店と青梅寿石会が共同で開催しています。

※ 青梅寿石会への入会希望はいつでも受け付けております。