東京都青梅市の印鑑・はんこ専門店

TEL:0428-22-4461

営業時間:月~金 9:00~19:00/土 9:00~12:00

定休日:日曜・祝日

2025.05.13

その他バレン(馬簾)の話

篆刻体験教室では、印影をきれいに写すためにバレンを使用しています。

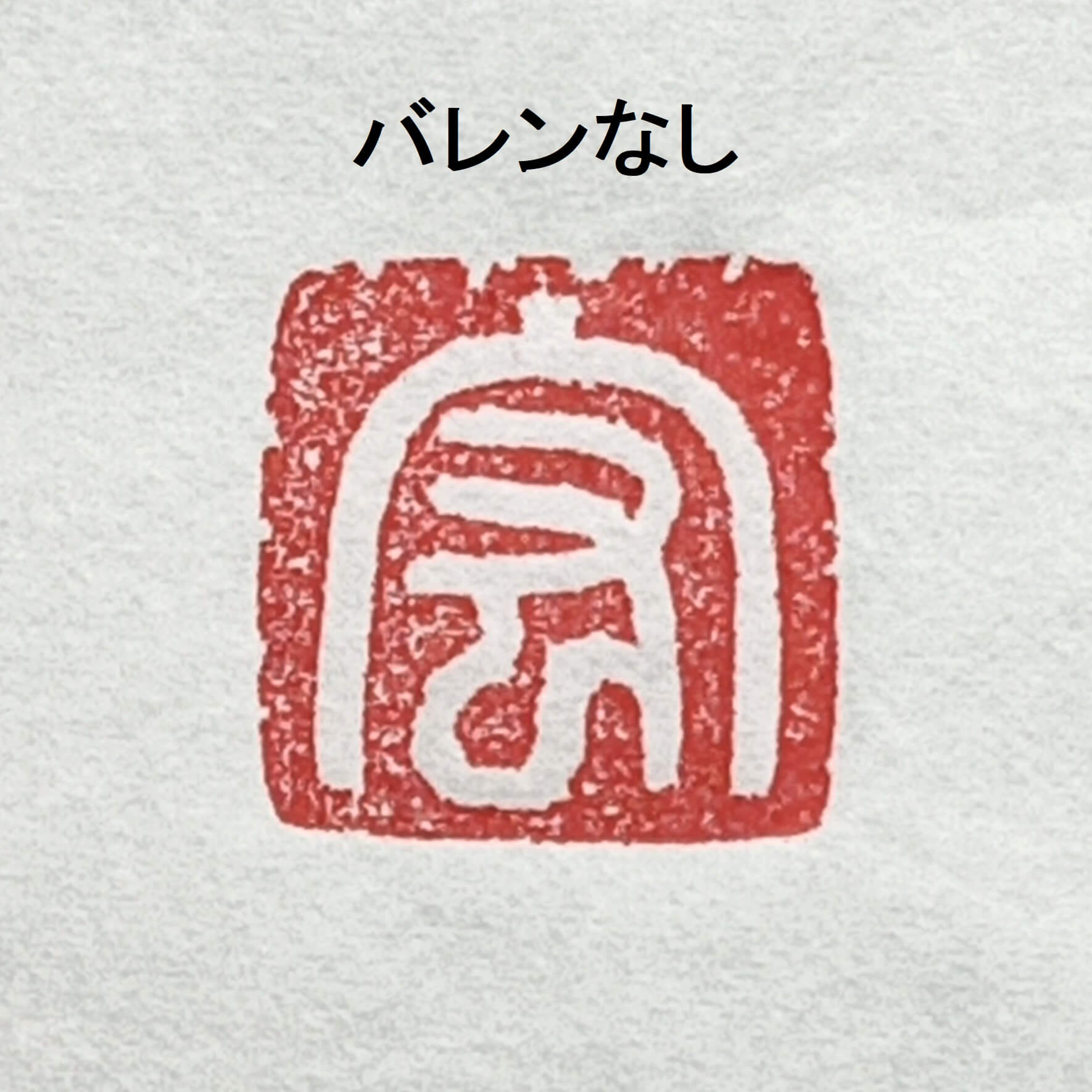

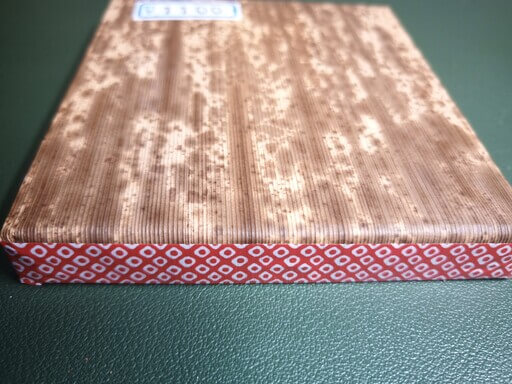

表面に竹皮を張った、これです。↓

これは正式には印褥(いんじょく)と呼ばれています。ゴムのマットのようなものを下に敷いてはんこを捺しますよね。あれです。

篆刻では、木版画のバレン(丸いやつ)をひっくり返したようなものを下敷きにして捺印します。バレンをひっくり返した形なので私たちは「逆バレン」と呼んでいます。

バレンを使用すると印影がきれいに写ります。

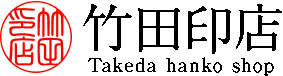

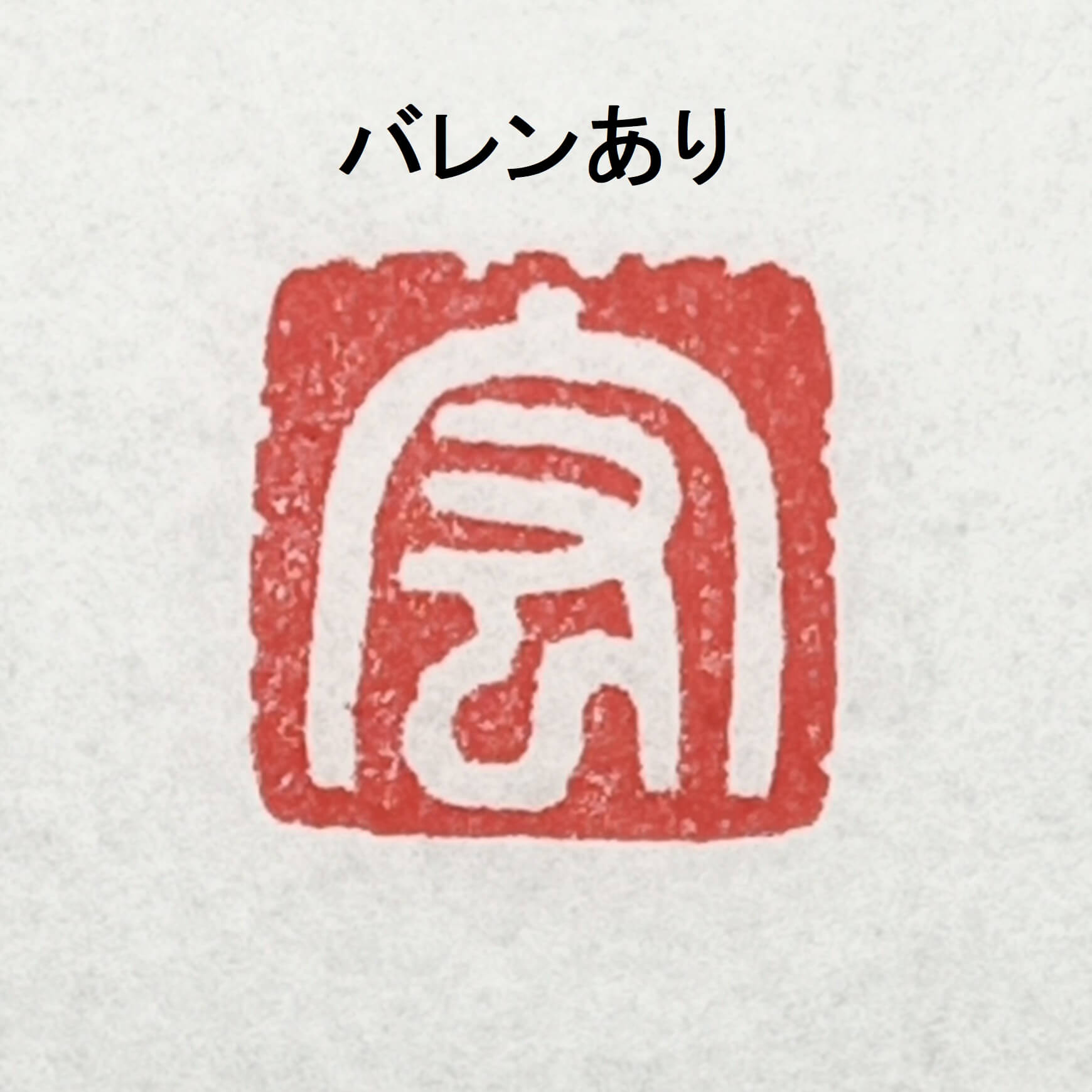

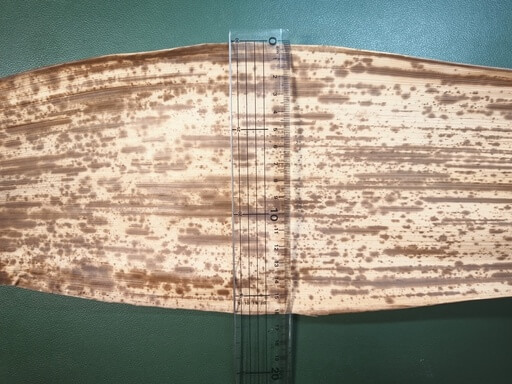

次の写真を比較してみてください。左がバレンあり、右がバレンなしです。

バレンを使用すると線がシャープになり、また全体的に朱色がきれいに写るのが分かると思います。

篆刻では、印褥としてガラスや鏡などの平らな板を使用することもあります。

篆刻教室でいつも間宮先生は、捺し方も技術のうち!と言われています。押し方ひとつで印の印象が随分異なります。押し方については別途、ページを割いてご説明したいと思います。

肝心のバレンですが、実はあまり市販されていません。すごく高いものもありますが、「遊楽印」というメーカーが「てん刻ばれん台」という商品名で1,000円くらいで販売しています。サイズは縦8.2cmx横9.6cm、厚さ2cmくらいの大きさです。市販品とはいえ手作り感満載の商品。土台はプラスチックです。

私はもう少し薄いものがいいなと思っていたので、私は自分で手づくりしています。この作り方は、先輩が作ったバレンを分解して、自分なりに研究し工夫した方法ですので、決してこれが正しいというものではありません。

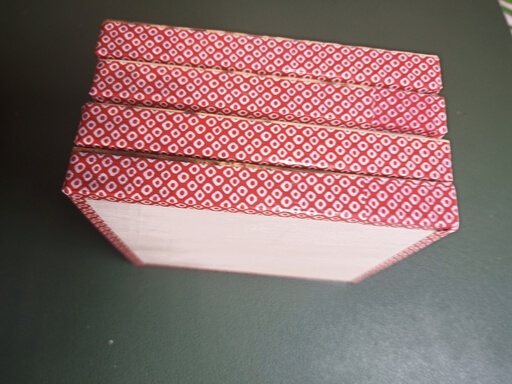

この写真(↓)は、現在使用中のものです。

バレンの作り方は、だいたい次のような手順です。

1.土台となる木の板を適当な大きさ(10cmx10cm程度)に切ります。サイズはお好みで。

板の厚さは1cmから1.5cm位が良いと思います。こちらもお好みです。

かまぼこ板でもよいし、100均で売っている杉とか檜の工作板でも良いです。

ただし、反りや節がないこと。

板の縁を紙やすりで少し面取りしておくと怪我を防ぐことができ、仕上がりがきれいになります。

2.竹皮を用意します。木版画の道具屋さんでバレン用竹皮が売られています。

1枚200~300円でネットでも買えます。

または食料品用の竹皮でも良いでしょう(おにぎりをつつむのかな?)。

厚さやざらざら感はお好みで。

ただし皮の横幅は作りたい台の幅よりも5~6cm大きいものを選んでください。

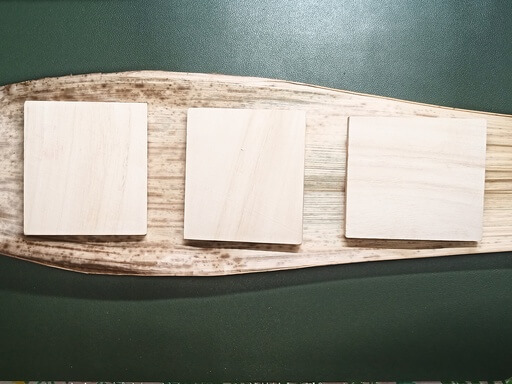

竹皮の先や根元の部分は細くなっているので使えません。

また根元は筋が硬いので使えません。

(自分で使う分だけなら1枚だけでOKかな)

一番右の板の幅が不足(それに根元は筋が硬い)

3.竹皮を水道水に浸します。柔らかくしないと扱っているうちに皮が裂けてしまいます。

浸す時間や方法はいろいろなやり方があるようですが、私は10分間位を目安に洗面所に水を張って竹皮を沈めます。柔らかくなればOKです。

竹皮が厚手のものは時間を長めに。(おにぎりを包む竹皮の場合は20~30分だそうです。)

4.竹皮を水から取り出してタオルで水分を拭き取ります。

5.水を吸収して丸まった竹皮を広げて置き、その上に木の板を重ねて、上下左右を板の厚さより少し多めに(1.5cm前後)残して竹皮を四角にカットします。竹皮はハサミで簡単に切れます。

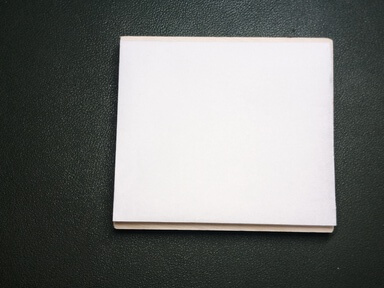

6.半紙を8~12枚程度折り畳んで重ねて、木の板より1~2ミリ小さく切ります。

この半紙は、印を捺したときのクッションになります。(ティッシュペーパーでも可)

7.木の板、半紙、竹皮の順に重ねます。

竹皮は表面を上にして、上下左右の余白が均等になるように置きます。

8.広げた竹皮の側面を板の縁に添って折り曲げ、中央をホッチキスで止めます。

ホッチキスは紙を止めるように上下を挟むのではなく、ホチキスの上側だけを使って針を埋め込むように木の側面に押し付けて竹皮を止めます。

一般の事務用ホッチキスで大丈夫です。ただし硬い木板のときは針を埋め込むのに苦労するかも。

9.同様に反対側の側面も竹皮を板の縁に添って順に折り曲げ、中央1か所をホッチキスで止めます。

10.板の厚みに合わせて、ホッチキスで止めた側面のはみ出た竹皮をハサミで切り落とします。

11.同様に上下の側面も中央をホッチキス止めしてからハサミで切りそろえます。

12.角の部分は写真のように三角形につまんで折り、内側に折り曲げてホッチキスで止めます。

上下の側面は、中央と三角部分の合計3か所をホッチキスで止めます。

10.最後に、テープで側面を一周して、竹皮がはがれないように止めます。

テープはビニールテープやセロハンテープで構いません。

私は綺麗な柄の付いたテープを使用しています。これでホッチキスも隠れます。

以上で、完成です。

もっと細かい手順やコツなどがありますので、作り方を詳しく知りたいという方は、篆刻教室にご参加くださればお教えいたします。

今回は4枚のバレンを作りました。また時間があるときに作ろうと思います。

自分で好きな大きさのバレンをつくるのも良いですね。

竹皮の購入は、インターネットで”国産竹皮”で検索するといくつか出てきます。

・国産竹皮については、こちらやこちらが参考になります。

・バレン用竹皮はこちらでも販売されています。

※ここでご紹介している業者・企業と当店は何も利害関係はありません。念のため。

作るのは手間がかかるし、1枚のために材料をそろえたり送料を考えるともったいないというかたには、私の作ったバレンを販売しております。1個1,100円(税込)です。

大きいのが欲しいという方には特注で作りますので、おっしゃってください。価格は要相談です。

最後にメンテナンスについて。

竹の皮は使っているうちに裂け目が生じることがあります。裂けても使用には問題ありません。しかしあまり見た目も良くないし、引っかかるようなら張り替えた方が良いでしょう。竹田印店に現物をもってきていただければ、半額で竹皮の張替えを行います。どうぞご依頼ください。

篆刻体験教室では、必要な方にはバレンを販売しております。ただし、在庫がないときもあるので希望される方はお問い合わせください。

今後の篆刻教室の開催スケジュール・会場についてはこちらのページをご覧ください。

篆刻体験教室に参加してみたい方は、 ホームページの「お問い合わせ」、または電話(0428-22-4461)でお申込み・お問い合わせください。初心者大歓迎です。

1回でも、何回でも参加できます。開催スケジュールはこちらでご確認ください。

※ 篆刻体験教室は、竹田印店と青梅寿石会が共同で開催しています。

※ 青梅寿石会への入会希望はいつでも受け付けております。